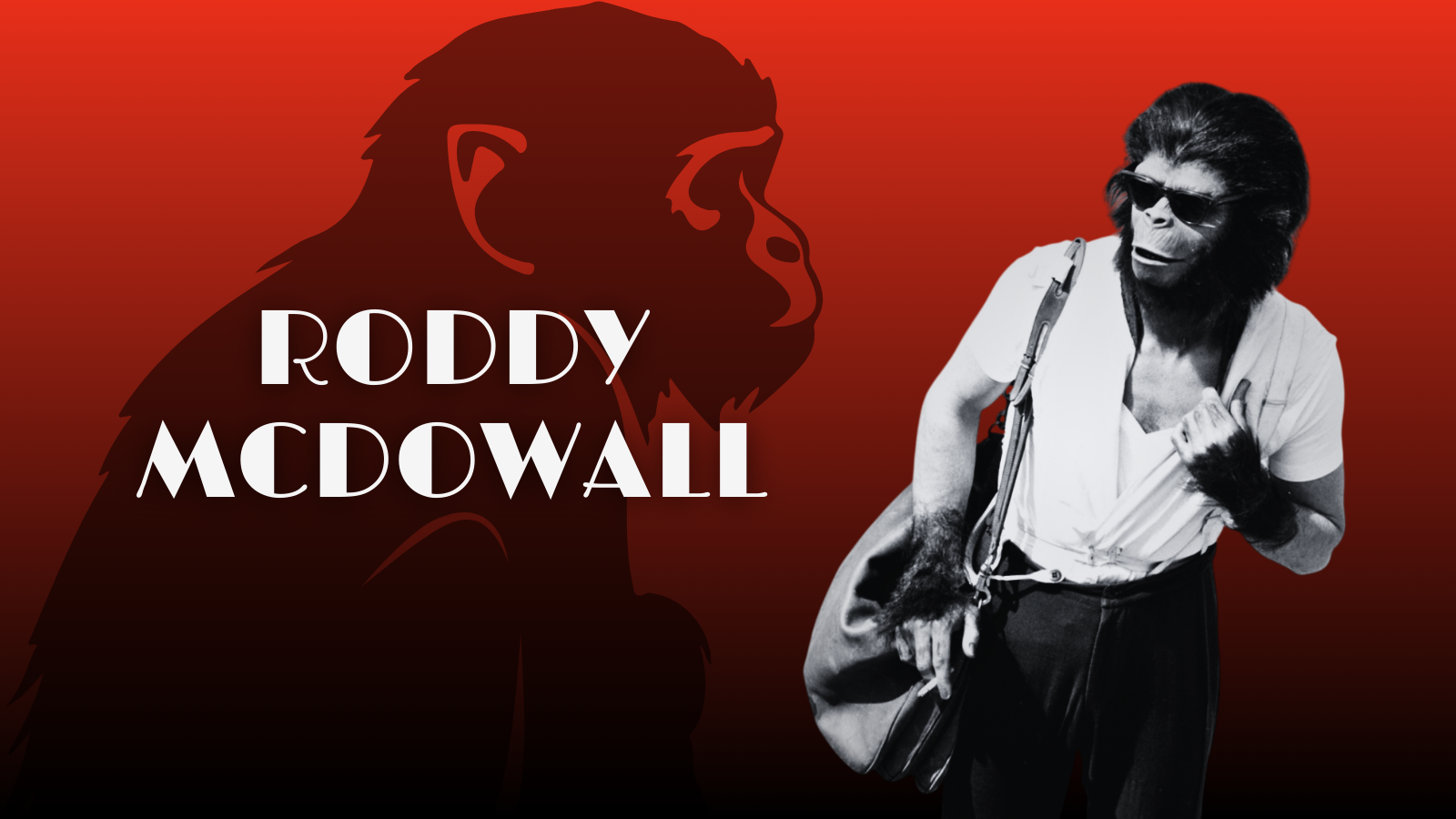

Le 18 décembre 1974, des agents du FBI font irruption au domicile de l’acteur Roddy McDowall à Hollywood. En cause, le contenu de son garage : plus d’un millier de vidéocassettes pirates et pas moins de 160 bobines de film au format 16 millimètres obtenues illégalement. Au nombre des œuvres qui composent la collection de McDowall, les enquêteurs listent entre autres Diamants sur canapé, Géant et La Planète des singes. Le préjudice est alors estimé à la somme rondelette de 5 millions de dollars.

Cette saisie n’est cependant qu’une goutte d’eau dans le vaste coup de filet des autorités fédérales au milieu des années 1970 : en l’espace de six mois, plus de 27,000 copies pirates sont découvertes en possession de stars du grand écran et d’employés des studios de cinéma. Si la plupart des détenteur·ices de ces copies ne cherchent pas activement à s’enrichir, il est toutefois question d’argent, et plus précisément de celui des ayant-droits. Trente ans avant l’émergence des copies numériques et de la célèbre campagne You wouldn’t steal a car, les patrons de studios sont déjà pleinement déterminés à utiliser l’appareil judiciaire pour protéger leurs propriétés intellectuelles des cinéphiles de tous bords.

J’ai débuté ma collection au milieu des années 1960 parce que j’étais fasciné par les films anciens et que je souhaitais observer la progression des acteur·ices et des cinéastes entre leurs premiers films et leurs œuvres modernes. Je me suis également pris d’intérêt pour les films oubliés et je voulais empêcher certaines œuvres de disparaître. De plus, étudier ces films m’aidait à perfectionner mon jeu d’acteur. Collectionner des films a toujours été ma passion.

Citation du témoignage de Roddy McDowall auprès du FBI le 14 février 1975

Heureusement pour le comédien, sa candeur et sa prétendue ignorance des ramifications légales de son petit commerce suffisent à apaiser la colère des autorités, qui souhaitent essentiellement mettre un terme au trafic. S’il est contraint de céder la majeure partie de sa collection, il n’est toutefois pas poursuivi en justice, pas plus que ses fournisseurs au nombre desquels on retrouve plusieurs célébrités comme l’acteur Rock Hudson ou encore le producteur Arthur P. Jacobs.

Cette volonté de conserver les films via la copie sur vidéocassette témoigne cependant d’une affection toute particulière pour le cinéma et reste aujourd’hui encore le plus solide argument en faveur du piratage face à des studios trop peu soucieux de la préservation des œuvres. Tout au long de sa vie, Roddy McDowall démontre en effet une passion sans borne pour le septième art, et particulièrement pour une saga dont il est l’un des principaux artisans : La Planètes des singes.

D’Octave en César

Roderick « Roddy » McDowall naît à Londres le 17 septembre 1928 d’un père écossais et d’une mère irlandaise déterminée à faire de ses enfants des stars du grand écran. C’est en 1938, avant même son dixième anniversaire, que le jeune garçon débute sa carrière au cinéma aux côtés de sa sœur. En l’espace de deux ans, il participe au tournage de pas moins de 17 films britanniques. À cette époque, c’est bien entendu Madame McDowall qui prend toutes les décisions au nom de son fils et choisit de le déscolariser pour multiplier ses rôles au cinéma.

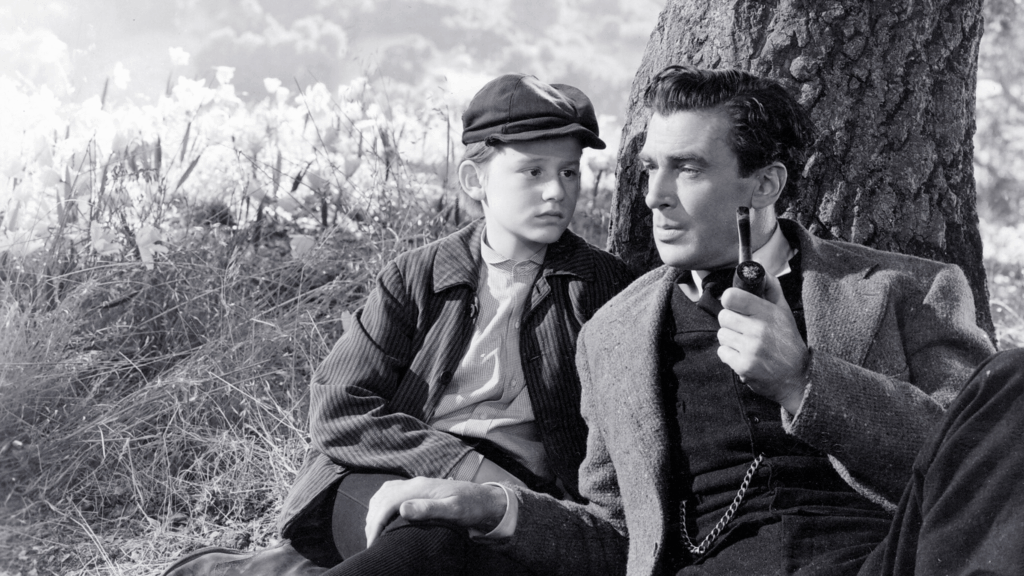

Il débute à Hollywood sous la direction de Fritz Lang dans Chasse à l’homme, mais ce n’est qu’avec le film Qu’elle était verte ma vallée de John Ford que le petit garçon accède à la célébrité dans le rôle central du jeune Huw Morgan. Le film triomphe aux Oscars et la critique ne tarit pas d’éloges à l’endroit du petit Roddy, que le New York Times qualifie de superbe dans son rôle. S’il enchaîne désormais les apparitions dans les films des studios 20th Century Fox et Metro-Goldwyn-Mayer, il souffre toutefois beaucoup de sa solitude. Comme il parle avec un accent britannique et qu’il ne va pas à l’école, les autres enfants du quartier refusent de jouer avec lui. Ce n’est qu’en 1943 qu’il forge une amitié qui durera une vie entière avec une petite fille au destin similaire.

Roddy McDowall fait la rencontre d’Elizabeth « Liz » Taylor sur le tournage de Fidèle Lassie, la toute première adaptation cinématographique du roman Lassie, chien fidèle. Née en Angleterre et forcée d’auditionner à Hollywood par une mère qui projette ses rêves de célébrité sur sa fille, Liz se noue rapidement d’amitié avec Roddy qui ne comprend que trop bien ses tourments.

En 1945, la carrière de Roddy prend un nouveau tournant : désormais trop âgé pour interpréter les enfants dans les films de studios, le voilà forcé de se tourner vers le théâtre pour subsister. C’est une période difficile, et il a l’impression d’étouffer dans cette maison de Los Angeles payée par ses cachets d’acteur où il habite avec ses parents. Sa mère continue de l’empêcher d’aller à l’université et contrôle chaque aspect de sa vie. Il débute à la télévision en 1951 et lègue finalement sa maison à ses parents l’année suivante pour partir étudier l’art dramatique à New York, loin de l’influence néfaste de sa mère et de l’apathie de son père.

Ce n’est que dans les années 1960 qu’il fait son retour au cinéma. En 1963, il endosse l’un des rôles les plus importants de sa vie dans la superproduction Cléopâtre de Joseph L. Mankiewicz, où il retrouve notamment son amie Liz Taylor. Il interprète Octave, le fils adoptif de Jules César et l’un des principaux antagonistes dont les machinations conduiront à la mort de Cléopâtre. Une fois encore, les journaux font grand cas de sa performance et Hollywood semble bien parti pour accueillir à nouveau Roddy McDowall sous les feux des projecteurs. Il faudra toutefois qu’il cache son visage sous une prothèse en latex pour passer définitivement à la postérité.

Monkey Business

C’est en 1967 que débute le tournage de La Planète des singes de Franklin J. Schaffner, premier chapitre d’une saga librement inspirée du roman éponyme de l’écrivain français Pierre Boulle. Dans ce film de science-fiction sorti le même jour que 2001: L’Odyssée de l’espace de Stanley Kubrick, un groupe d’astronautes américains atterrit sur une planète peuplée de créatures simiesques douées de la parole qui semblent avoir réduit une population humaine en esclavage.

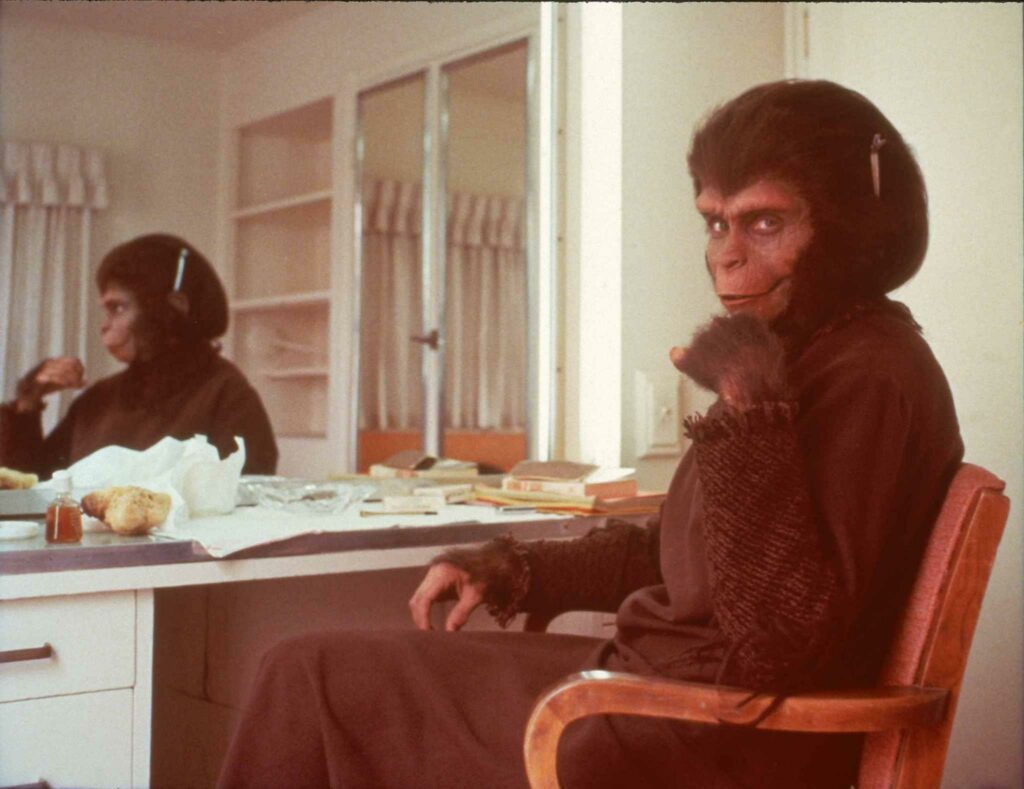

Roddy McDowall endosse le rôle (et arbore le masque !) de Cornélius, un chimpanzé qui vient en aide au héros du film, interprété par Charlton Heston. Aux côtés de sa compagne Zira (Kim Hunter), Cornélius s’impose comme l’un des personnages les plus importants du film.

La Planète des singes est un succès colossal acclamé par la critique qui rapporte énormément d’argent à 20th Century Fox. C’est pourtant un film très orienté politiquement, qui subvertit complètement l’image héroïque de Charlton Heston pour mieux tendre un miroir aux travers de la société américaine. Dans son rôle de l’astronaute George Taylor, ce héraut de l’Amérique se mue en parangon de la contre-culture. Il défit ses aînés, critique le patriarcat et se rit du patriotisme. C’est un rôle que l’acteur accepte volontiers car il s’était illustré au début des années 1960 par son engagement politique, notamment en faveur de Martin Luther King. Il trahira toutefois ces convictions quelques années plus tard et deviendra une figure emblématique de la droite américaine.

Le scénariste Michael Wilson, placé quelques années plus tôt sur la liste noire de McCarthy, fait de Taylor une figure christique à moitié nue, qui souffre tout le long du film pour les péchés de l’humanité. Alors que les luttes sociales embrasent les États-Unis, les spectateur·ices affluent par millions pour découvrir ce nouveau film de science-fiction considérée comme sérieux, par opposition aux œuvres comme Flash Gordon. Même la critique Pauline Kael, connue pour sa sévérité, encense le film dans les colonnes du New Yorker.

C’est une approche que le scénariste Paul Dehn conserve pour les quatre suites du film, que les critiques descendent en flammes mais qui continuent d’attirer un public jeune qui a soif d’aventure. Même s’ils récoltent moins d’argent que leur illustre prédécesseur, ces quatre films disposent d’un budget beaucoup plus réduit et leur producteur Arthur P. Jacobs rentre aisément dans ses frais. En pleine guerre du Vietnam, la saga persiste à dénoncer les inégalités sociales et à donner de la visibilité à des causes chères à ses artisans.

Le Secret de la planète des singes met en scène les Enfants de l’Atome, une secte humaine dotée de pouvoirs psychiques hérités d’une divinité radioactive, et propose une vision nihiliste du futur teintée de la peur de la guerre nucléaire. Les Évadés de la planète des singes débute quant à lui comme une comédie légère et prend une tournure dramatique dans son dernier acte, tout en faisant du personnage de Zira une icône féministe. La Bataille de la planète des singes, ultime chapitre de la saga dont le scénario est considérablement remanié pour plaire aux jeunes spectateur·ices, parle de pacifisme et s’interroge sur la capacité de l’humanité à apprendre de ses erreurs. C’est cependant le quatrième volet qui cristallise le mieux les tensions qui agitent la société américaine du début des années 1970.

Radical McDowall

La Conquête de la planète des singes de J. Lee Thompson sort en 1972 et met en scène une société orwellienne dominée par un gouvernement fasciste, dans laquelle les humain·es ont réduit les singes en esclavage. Menés par César, le fils de Cornélius et Zira, les singes se rebellent et prennent les armes contre leurs maîtres. Roddy McDowall enfile à nouveau son museau en latex pour interpréter César dans le film le plus sombre et le plus radical de la saga.

Pour écrire son scénario, Paul Dehn s’inspire de la rébellion de Watts, un événement particulièrement meurtrier de l’histoire moderne des États-Unis. En août 1965, la communauté noire d’un quartier de Los Angeles se révolte contre la brutalité de la police raciste avec une violence inédite. La répression policière ne se fait pas attendre : un couvre-feu est instauré et l’armée est appelée en renfort pour juguler la rébellion. Au terme d’une semaine particulièrement sanglante, on dénombre plusieurs milliers d’arrestations, plus de mille blessés et 34 morts, essentiellement du fait de la police de Los Angeles.

La violence du film est à la mesure de l’événement dont il s’inspire : les singes utilisent des haches et des armes à feu, tabassent des policiers et exécutent leurs anciens bourreaux sans sommation. César lui-même, présenté comme le héros de l’histoire, fait feu à l’arme automatique sur les forces de l’ordre. La Conquête de la planète des singes est un film de studio qui se fait l’avocat du mouvement révolutionnaire Black Power, sans équivoque. Lors de certaines projections, les membres de la communauté noire acclament et applaudissent cette révolte fictive contre une oppression qu’iels subissent au quotidien.

Le montage final est pourtant considérablement édulcoré : initialement, le film devait se terminer par le lynchage du personnage de Don Murray, symbole de l’oppression humaine contre les singes. Suite à des projections tests pendant lesquelles des mères de famille quittent la salle avec leurs enfants, la production décide toutefois d’aller à l’encontre du choix de Paul Dehn et fait en sorte que César montre de la compassion pour son ancien ennemi. Dans ses cinq dernières minutes, le film passe ainsi de brûlot révolutionnaire à pamphlet non-violent , ce qui nuit considérablement à sa radicalité.

On peut également regretter la manière dont le film met en scène un ersatz de mouvement contre la ségrégation raciale à travers des figures simiesques. En effet, en marge de la sortie du film, l’extrême droite américaine se fait une joie de comparer les personnes noires aux singes et détourne l’iconographie du film pour sa propagande raciste. De plus, le caractère problématique du film est renforcé par la présence à l’écran du personnage de Hari Rhodes, un acteur noir, qui est censé compatir avec le sort des singes de l’histoire.

Malgré tout, Roddy McDowall délivre un discours final particulièrement marquant dont l’efficacité est considérablement renforcée par sa gestuelle et ses mimiques faciales qui font oublier le masque et laissent entrevoir l’humain derrière la figure du chimpanzé. C’est une technique de jeu avec des mouvements de bouche exagérés, des clignements d’yeux appuyés, ainsi qu’une posture et une démarche caractéristiques que le comédien met au point dès le premier film et transmet à ses collègues. Andy Serkis n’a rien inventé.

Au terme de 23 nuits de tournage dans le froid glacial du mois de février 1972, à raison de 13 heures par jour sous un maquillage étouffant, et après une grave blessure à la tête, l’acteur signe l’une des meilleures performances de sa carrière. Roddy McDowall tire une grande fierté de ce rôle et déclare apprécier tout particulièrement ce quatrième volet : après s’être rebellé contre l’autorité parentale vingt ans plus tôt, il incarne un révolutionnaire à l’écran et donne ses lettres de noblesse à la série B engagée.

Échec et primate

Au-delà de son aspect politique, la saga est avant tout un immense succès commercial et une marque très populaire auprès des enfants. Avant même l’arrivée de Star Wars, La Planète des singes bouscule la manière dont les studios envisagent le merchandising. Des centaines de produits dérivés suivent la première diffusion télévisée des films : des figurines, des bandes dessinées, des cartes à collectionner, des lunch-boxes, des novélisations, et même un album musical.

Cette frénésie mercantile s’accompagne de la production de l’une des séries télévisées les plus chères de l’époque avec un budget de 250,000 dollars par épisode. Après avoir joué Cornélius et son fils César dans quatre films de la franchise, Roddy McDowall rempile une dernière fois pour l’adaptation télévisée et interprète le chimpanzé Galen, l’un des personnages principaux.

De nombreux enfants viennent se masser derrière les grilles du studio et interrompent parfois le tournage en se faufilant parmi les techniciens pour s’approcher au plus près des comédien·nes en costumes de singes. Roddy McDowall utilise alors son statut de star pour contraindre la production et permettre aux fans d’assister aux enregistrements en extérieur, sous les vivats d’un jeune public qui n’attend que ça.

Malgré toute cette débauche de moyens, CBS annule la diffusion de la série après quatre mois et des retours médiocres. La chaîne NBC tentera quant à elle d’occuper le créneau de la série d’animation avec Return to the Planet of the Apes, à laquelle l’acteur ne participe pas. Résolument antimilitariste, la série arrive à l’antenne juste après la guerre du Vietnam. Seulement treize épisodes sont réalisés avant que la série ne soit elle aussi annulée du fait de mauvais scores d’audience. Ainsi s’achève, pour un temps, la saga de La Planète des singes.

Ultimes simagrées

Pendant les trente années qui suivent la sortie du premier film, le comédien se prête avec plaisir au jeu des interviews et déborde d’un enthousiasme communicatif : il doit beaucoup à La Planète des singes et est très fier de ce qui a été accompli par le producteur Arthur P. Jacobs, le scénariste Paul Dehn et l’actrice Kim Hunter. Il est apprécié de tous·tes à Hollywood et la comédienne Ruth Gordon déclare même qu’il a plus d’amis que quiconque.

La plupart des documentaires à propos de la saga contiennent des images filmées par McDowall lui-même avec sa petite caméra lors des tournages. C’est le cas de Behind the Planet of the Apes, un reportage de plus de deux heures diffusé sur AMC à l’occasion du trentième anniversaire de La Planète des singes. Véritable passionné de cinéma, l’acteur ne peut s’empêcher de montrer aux autres comment sont fabriqués ces films qu’il aime tant et repasse même devant la caméra pour présenter le marathon télévisé organisé par la chaîne. Il en profite évidemment pour raconter quelques anecdotes.

Ce que ses fans ignorent toutefois, c’est que McDowall, fumeur invétéré, souffre à cette époque d’un cancer du poumon qui est sur le point de l’emporter. Le journaliste Ed Gross confie même s’être entretenu avec l’acteur une semaine avant sa mort : le comédien ne laisse alors rien paraître et transpire la passion pour la saga.

Roddy McDowall décède le 3 octobre 1998, après six décennies passées sur les plateaux de cinéma. Qu’il s’émancipe d’une mère autoritaire, préserve des films rares dans son garage au mépris des lois, s’oppose aux patrons de studio pour faire plaisir aux enfants venus le voir en tournage, ou incarne un leader révolutionnaire à l’écran, sa vie reste marquée par une forme d’impertinence que dissimule parfaitement une politesse exemplaire.

Quelques temps avant sa mort, un journaliste demande au comédien s’il pense qu’un remake de La Planète des singes est envisageable. Loin de se douter que Tim Burton s’apprête justement à réaliser une nouvelle version vidée de toute charge politique, Roddy McDowall répond avec sa candeur habituelle.

C’est vrai que c’était bien, La Planète des singes.

Sources :

- Vidéo du tournage de La Planètes des singes par Roddy McDowall (1967)

- Roddy McDowall est l’invité du Carol Burnett Show (1974)

- McDowall Films Seized in Piracy Investigation – article du journal The New York Times (1975)

- U.S. and Industry Fight Piracy of Films – article du journal The New York Times (1975)

- Roddy McDowall: Hollywood’s Best Friend – documentaire produit par A&E (1996)

- Planet of the Apes as American Myth: Race, Politics, and Popular Culture – livre d’Eric Greene (1996)

- Entretien avec Roddy McDowall pour AMC (1998)

- Behind the Planet of the Apes – documentaire produit par 20th Century Fox (1998)

- Nécrologie de Roddy McDowall par le journal The Independent (1998)

- Nécrologie de Roddy McDowall par l’émission Entertainment Tonight (1998)

- Roddy McDowall’s Planet Of The Tapes – article sur le site The Smoking Gun (1999)

- The Apes of Wrath: the radical political history of Planet of the Apes – article sur le site Slate (2001)

- The Monkey on America’s Back: The Fears of 1960s America as seen in the Film Planet of the Apes – article dans la revue universitaire The Thetean (2014)

- Why Conquest Of The Planet Of The Apes’ Controversial Ending Was Changed – article sur le site Screen Rant (2022)

- Roddy Got Raided! – newsletter de Mark O’Donovan (2024)

- Planet of the Apes: The Evolution of A Kingdom – article du site Phantom of the Backlots (2024)

- Entretien avec Ed Gross pour Ape Nation (2024)